こんにちは、ねりきりです。

ここのところ、ブログでもツイッターでも離婚成立や調停成立のご報告が多く、とても嬉しい毎日です。

今週も続いてくれたらいいなあ。

さて、今回は財産分与調停や裁判で使用する財産目録についてお話します。

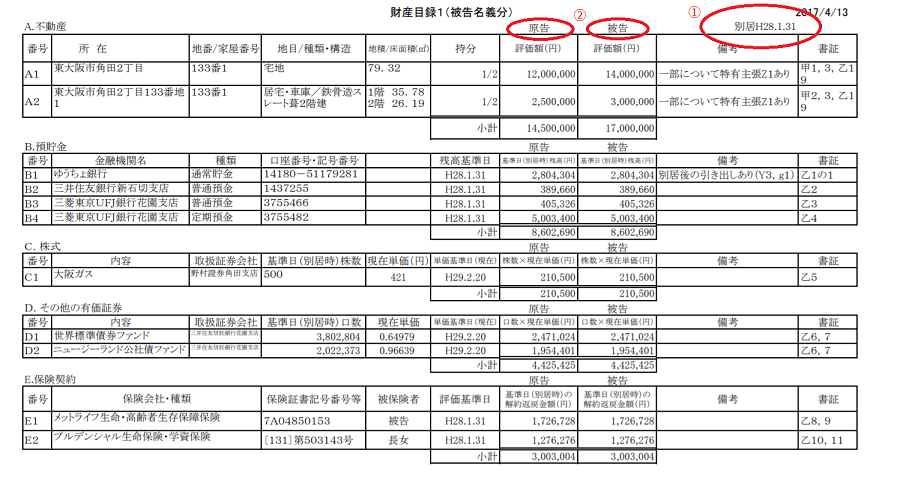

裁判で使用する財産目録

財産目録は財産分与に向けて夫婦の財産を整理するために作成する資産の一覧表です。

裁判所のホームページ↓から財産目録のExcelファイルや見本・解説などがダウンロードできます。

離婚調停ではここまで詳しい財産目録は必要ないかもしれません。(私自身、調停では簡単な一覧表しか作りませんでした)

しかし、裁判に進めばこの形の財産目録を作ることになるでしょうし、財産分与について深く理解する一助になるかも。

財産が多い夫婦にも役立つと思います。

ぜひ知ってほしいと思ったので、この裁判で作成する財産目録についてご紹介を兼ねて簡単に解説したいと思います。

財産目録の各項目について

裁判所のサンプルをベースに、私の経験を交えつつ説明していきます。

以下の階層に分けて資産が並べられています。

↓

[資産の種類]各項目

↓

[口座・内容]

①基準日

上のサンプルの赤丸①は財産分与の基準日になります。

下の記事↓にも書いているように例外もありますが、多くの場合、夫婦の別居日が基準日になります。

基準日時点の夫婦の資産がいくらあるのか、全てを洗い出したものが財産目録です。

②原告・被告

赤丸②は裁判の場合は「原告」「被告」、調停や審判であれば「申立人」「相手方」となります。

それぞれの列に、それぞれが主張する金額を書いていきます。

例えば、A.不動産について。

サンプルでは、原告が主張するA1の宅地の評価額は1200万円、被告が主張する評価額は1400万円ということです。

査定額に違いがあるのでしょうね

各項目について

A,a.不動産

立証に必要な書証(書面化した証拠)は、不動産査定書や固定資産税評価証明書などになります。

不動産には持分があります。

例えば、被告1:原告1の割合で所有している不動産の場合、主張している査定額に1/2をかけたものをそれぞれの名義の欄に記入します。

原告が全部所有(0:1)であれば、原告名義の欄にのみ全額を記入します。

例えば私の場合、自宅はもと夫の全部所有だったので、原告のa.不動産の欄にのみ書き入れました。

※不動産に関しては評価額は基準日ではなく現時点の時価になります。(現物を分与する場合もあるからです)

B,b.預貯金

書証は通帳のコピーや取引履歴など、基準日時点の残高がわかるものです。

預貯金口座の明細を全て記入していきます。

外貨預金なども忘れずに。

特有財産を主張している預貯金などは、別の記入欄(Z欄)があるのでここには書きません。

C,c.株式

書証は、基準日の株数がわかる取り扱い株式会社の明細書などです。

単価は、不動産と同じく現時点での株価を記入します。(前日の終値を調べて記入する)

私の場合は、もと夫が勤務先の自社株を所有していたため、c.株式欄に記入しました。

D,d.その他の有価証券

株式以外の投資信託などの金融商品を記入します。

書証は、基準日の口数などがわかる取り扱い株式会社の明細書などです。

単価は直近の評価額を記入します。(取り扱い株式会社で調べて記入)

私の場合は、もと夫名義で所有していたインデックスファンドをd.その他の有価証券欄に記入しました

E,e.保険契約

書証は保険証券のコピーと基準日付けの解約返戻金の証明書(保険会社に作成してもらう)です。

掛け捨ての保険はもちろん記入不要。

学資保険や積立型の子ども保険もここに含まれます。

私の場合は、子ども達の学資保険を契約者はもと夫だったためe.保険契約欄に記入しました。

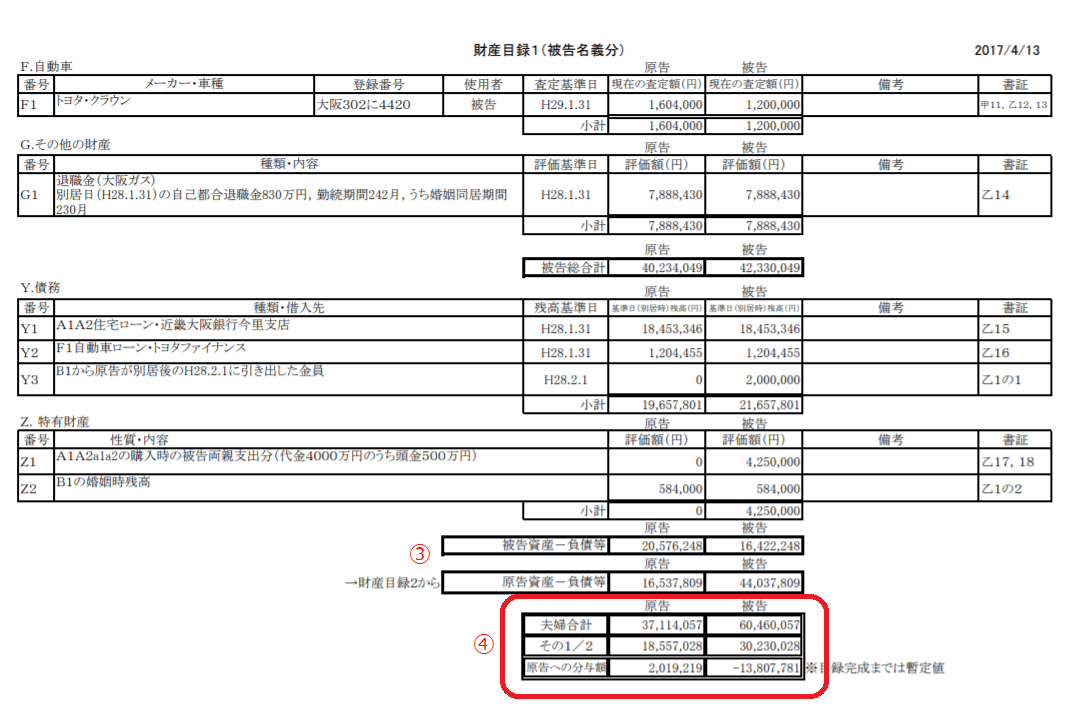

F,f.自動車

書証は車検証のコピーと現時点での査定書(中古車販売店などで査定してもらったもの)です。

私の場合は、別居時に2台の車を所有していまして。

裁判期日中の取り決めで、もと夫がワゴン車を、私が亡き姉から譲り受けた軽自動車を所有することになったため、この欄の記入はなしでした

今思えば、軽自動車はそもそも私の特有財産ですし、不公平な取り引きでした。

しかしあの頃は裁判に疲弊していて、細かいことはどうでもいい心境だったんですよね…

G,g.その他の財産

退職金、確定拠出年金、金などなど上記の項目に含まれない財産を記入します。

相手に無断で引き出された預金などもここに書きます。

書証は、退職金計算書やそれぞれの財産の評価額がわかるもの。

無断で引き出された預金口座の通帳のコピーなどです。(引き出された部分にわかりやすいようにラインを入れます)

私の場合、もと夫の退職金やもと夫が勤続10年の記念に勤務先からもらった金のコインなど。

もと夫は架空の30万円の絵画や現金約100万円を私が所持しているとしてG.その他の財産欄に書き入れていましたが、何の証拠もなかったため判決でスルーされていました

Y,y.債務

住宅ローンや車のローン、夫婦のための借入金などを記入します。

(個人的な遊興費や事業用の借り入れなどは対象になりません)

書証は債務の残高証明書など。

私の場合は、もと夫名義の住宅ローンが残っていたためy.債務欄に記入しました

Z,z.特有財産

不動産を購入した時に親が出してくれた頭金、婚姻前の預貯金、相続など特有財産として主張するものを記入します。

書証は、特有財産を裏付ける証拠、預貯金通帳のコピーなどです。

私の場合、父の相続財産はもと夫が私の特有財産であると認めていたため記入しませんでした。

結婚前の預金や、親からもらった預貯金などをここに書き入れました

③資産ー負債の計算

赤丸③では原告(申立人)・被告(相手方)名義それぞれの共有財産の対象額を計算しています。

④分与額の計算

財産分与額を計算しています。

その1/2=夫婦合計額の1/2(分与割合が1:1の場合。夫婦の事情により変わることもあります)

分与額=より多くの財産を所有している側から1/2の金額を引いたもの

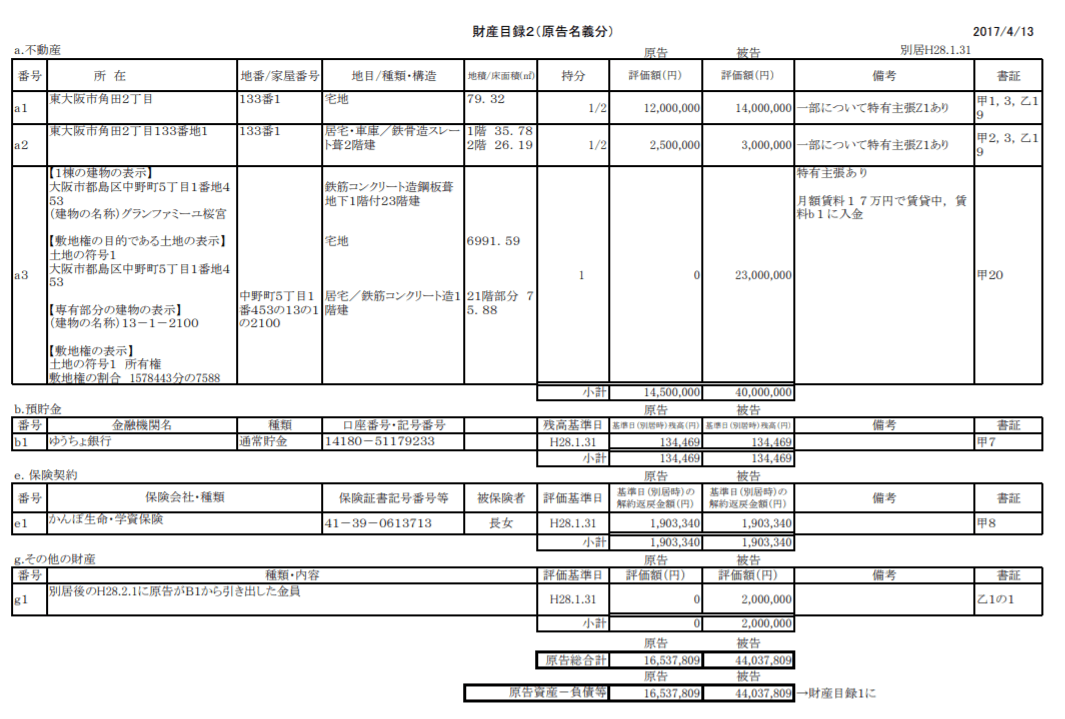

補足:子ども名義の財産

子ども名義の預貯金がある場合、子ども名義の表も必要になることがあります。

私の場合、もと夫が子どもの預貯金も共有財産であると主張したため、子ども名義の財産の表も追加されていました。怒

まとめ

公平な財産分与を行うためには、夫婦の共有財産を洗い出すことが必要不可欠です。

財産目録の作成はその助けになります。

今離婚を考えている方は、財産を証明するのに必要な資料がどんなものかを知り、そのための準備を進めてください

ひと言で財産といっても、色んな種類のものがあります。

離婚してから「あっ、あれを忘れていた!」と後悔することがないように、漏れのないよう整理してくださいね。

私の失敗談

私の場合、もと夫が別居当日に預金口座から約20万円出金し、翌日に同額を入金していました。

そのため、別居日の見た目上の口座残高は20万円マイナス。

しかし、翌日に入金しているのですから、もと夫が別居日に現金20万円を保管していたことは明らかです。

当然、私は20万円の財産分与を主張しましたが、たくさんの算定の中で埋没してしまったようで、判決でスルーされていました。

今思えばこの20万円について、主張が足りなかったのかも…

夫婦の財産に関しては弁護士より当事者の方が詳しいです。

「自分の財産を守るのは自分自身」と考え、逐一チェックしておいた方がよさそうです。

知りたいことは裁判所のHPにありました

自分の財産を守るためには知識が必要です。

共有財産の書証や主張のやり方については裁判所|財産目録の作成方法(記入方法の説明)に詳しく書かれているので、ぜひ目を通されることをおススメします。

私がこのHPの存在に気づいたのは離婚裁判の控訴審の頃でした。

ここには離婚裁判当時、私が知りたかった情報が詰まっていました!

しかし、原審で一度出てしまった判決は滅多に覆らないので、時すでに遅し…でした。(結局、和解でうやむやになりました。泣)

特にモラハラ気質の相手との裁判は主張が煩雑になりがちで疲弊します。

けれども、一番大切なこと「親権」「財産分与」「養育費」に関する主張は尽くして。

私の失敗を反面教師に、後悔のない離婚をしてくださいね。