こんにちは、ねりきりです。

私が初めて書いた主張書面は、婚姻費用分担請求審判で相手方弁護士が出してきた主張書面に対する反論書面でした。

ここでは、私がその時苦労した経験から、主張書面の構成や知っておくとよい知識、具体的な書き方などをまとめています。

裁判所に提出する書面

裁判所に提出する書面には色々あって、それぞれ役割が違います。

離婚問題で裁判所を利用している私たちに関わるものとして、以下のようなものが挙げられます。(どれも、私が実際に裁判所に提出したものです)

主張書面

「訴状」、「答弁書」、「準備書面」、「控訴状」「控訴理由書」、「上告書」等がこれにあたります。

当事者が自分の主張(言い分)や相手の主張に対する反論などを書いたものです。

私は、弁護士を立てずに戦った婚姻費用分担請求審判で自力で「主張書面」を書きました。

その後の裁判では、依頼した弁護士が「答弁書」(裁判を起こしたのがもと夫だったので、訴状に対する答弁になります)や「準備書面」、「反訴状」などを書いてくれました。

陳述書

裁判の証拠になる書面です。

当事者が体験したり認識したりした事実を時系列に沿ってまとめたもので、当事者の主張(言い分)を裏付ける働きをします。

私は離婚調停で、家族の経歴、離婚を申し立てるに至った経緯などを年表形式にして提出しました。

また、離婚訴訟では通常、証人尋問が行われる前に、裁判官から原告・被告双方に陳述書を提出するよう求められます。

上申書(じょうしんしょ)

提出先は裁判所とは限りません。

「上申」とは、上の人・上の機関(お役所とか警察とかね)に意見を申し述べること。

私の上申書のイメージはお願い文です。

私は婚姻費用審問のときに、自律神経の不調が考えられるので相手方と同席しないよう配慮して欲しい、という内容の上申書を提出しました。

その他、弁護士が病気になったので期日を変更して欲しいとか、裁判所に特別なお願いをするときの書面のタイトルが上申書になるのかな、と思います。

※私が提出した上申書について、詳しくはこちらをどうぞ。

主張書面の構成

主張書面は「主張書面」「証拠説明書」「証拠」の3点で構成されます。

主張書面

作成者の主張や相手方への反論を書いた文章です。

項目立てして、なるべく客観的に書いていきます。

まず結論を書き、それを裏付ける事実を述べていく…という書き方をします。

証拠説明書

証拠の目録です。

項目は以下の通りです。

号証

証拠のひとつひとつを区別するための連番です。申立人が出した証拠は甲号証、相手方が出した証拠は乙号証として、区別されます。

標目

証拠のタイトル

原本写しの別

持っている証拠が原本であれば「原本」、コピーであれば「写し」と書きます。

作成者

証拠を作成した人。提出した人とは限りません。

立証趣旨

何を証明するための証拠かという説明です。

裁判所が出している書式例がわかりやすいです。参考にしてください。

裁判所|証拠説明書の書式例

証拠

裁判では証拠は全て書面化することが求められます。

音声データは反訳文に起こす、メールやLINEは画面印刷してA4用紙に印刷する、証拠物は写真を撮って印刷する、などなどが必要です。

それぞれの証拠には「甲第〇号証」「乙第△号証」というふうに番号をふっていきます。

弁護士はこのハンコを持ってるんですかね~。

私の弁護士もベンゴ氏もハンコ押しで、数字のみ手書きでした。

私はもちろん全て手書きしました(笑)。

主張書面を書く

論点を整理しよう

裁判官は当事者が提出した主張書面と証拠を見て事実認定し、判決を下します。

この事実認定を少しでも有利に行ってもらえるよう、私たちは裁判官に夫婦に起こった出来事を伝えていかなければなりません。

裁判官は、私たちの経歴も性格も全く知りません。

相手方からの批判に、

「私がそんなことするわけないでしょ」

と怒っても、裁判官には伝わりません。

自分はこんなに信用出来る人間で、相手方はこんな人間だ。夫婦の間にこんな出来事が起こり、離婚を求めるにいたった。離婚原因は相手方にある……という風に説明して、納得してもらわなければなりません。

そのためにどうすればよいのか。

曖昧だったり感情的だったりする言葉は避け、事実を積み重ねて裁判官を説得することです

初めの一歩として、まずはこれまでの出来事やあなたの主張(言い分)を整理しましょう。

下記のように時系列の一覧表にするのがおススメです。

| 日時 | 事実(具体的に) | 証拠の有無 | 備考 |

| 〇〇年〇月 | 夫婦の出会い | ㈱〇〇コーポレーションに同期入社 | |

| △△年△月~ | 交際 | ||

| □□年□月□日 | 結婚 | 戸籍 | |

| ××年×月×日 | 長男誕生 | 〃 | |

| ◇◇年◇月◇日 | 長女誕生 | 〃 | |

| ●●年●月●日 | 浮気発覚 | 告白のメール 自白の録音 |

事実を時系列に沿って書き起こし、それらを裏付ける証拠がどれだけあるか把握しましょう。

書き出すことで頭の中が整理出来るし、書いた内容を見ることで、新たに思い出すこともあるかもしれません。

私は、もと夫の「新婚当初から夫婦仲が悪かった」というデタラメの主張を覆す証拠として、数年前に書いたブログ記事を提出したりしました

何が証拠になるかわかりません。あらゆるものを探りましょう。

いよいよ書いていこう

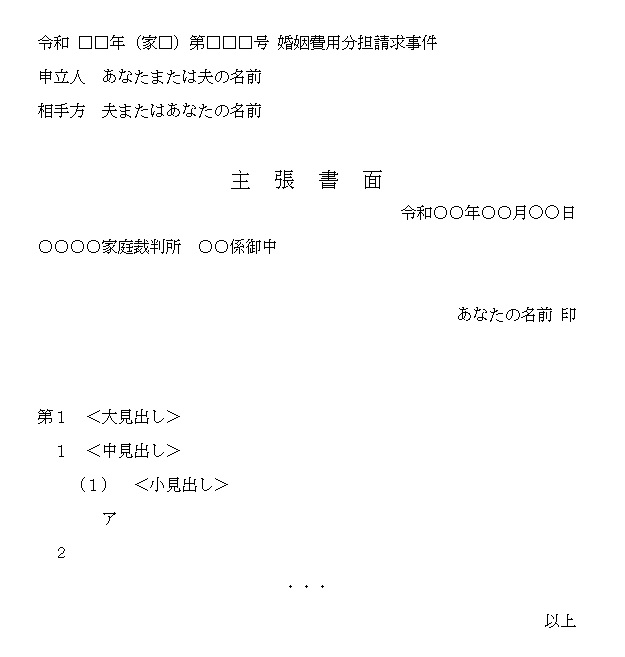

主張書面の書式はこんな感じです。

フォントは明朝体、文字の大きさは12ptが見やすいと思います。

ヘッダー部

左上に事件名や事件番号(呼出し状に書いてあります)、申立人・相手方の名前を書きます(これが訴訟の準備書面だったら、原告・被告になります)。

書面のタイトルは、提出する主張書面の種類に応じて変えてください。

作成者の名前の右側に押印してください。

本文

見出しごとにサンプルのように番号をふり、インデントを下げていきます。

最終行には、右揃えで「以上」と書きます。

書き方の注意

初めに作成した事実経過の一覧表を参考に、具体的な事実を書いていきます。

主張に証拠がある場合は、その部分に(甲13)(乙9)というふうに証拠番号を書き入れます。

出来るだけ客観性を保ち、あいまいな内容や感情的な言葉は避けましょう。

何の意味もないばかりか、場合によっては裁判官に「ヒステリックな性格」「感情の浮き沈みが激しい」などと悪い印象を与えることになりかねません。

あいまいな書き方と具体的な書き方の例です。参考にしてください。

× 昨年末、相手方に暴力をふるわれた。

〇 令和〇年〇月〇日午後〇時頃、酒に酔って帰宅した相手方に、「出迎えが遅い」といきなり右手で頬を2発殴られた。その際、左頬の内側を出血した。

反論書面の書き方

相手方のあとに主張書面を提出する場合、まず相手方の主張に対する認否(認める or 否認 or 知らない)を明確にすることになります。

こんなこと私がするわけない。言わなくたってわかるでしょ

と放っておくと、相手方の主張が事実として認定されてしまうかもしれません。

冗談じゃないですよね。

反論書面の構成はこうなります。

↓

こちら側の主張

そのあと、自分の主張を書いていきます。

認否を整理しよう

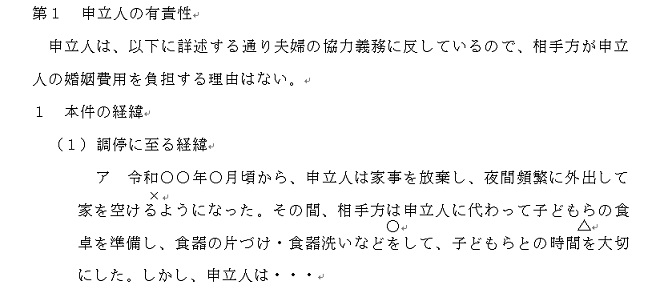

相手方の主張書面のどこを認めるか、否認するか、知らないか(不知といいます)、あらかじめ書き込みを入れておくのがお勧めです。

頭の中が整理されて、あとで文章を書くのが楽になりますよ。

<例>

認めるは〇、否認は×、不知は△です。

反論書面を書いていこう

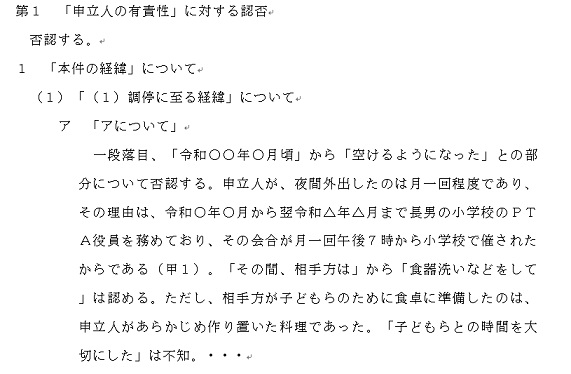

まず、相手方の書面に沿って、認否を書きます。

否認の理由があれば、それを書いていきます。

例えば、こんな感じです。

場合によってはかなりの長文になることもあります。

相手方の主張が、事実認定に関わりのない悪口ばかりの時など、ひとつひとつに反論していたらキリがないので、端折ったりもします。

そんな時、私は念のため、以下のような文を付けていました。

これは、私が婚姻費用分担請求審判のための主張書面を書いたときにチェックしてくれた弁護士にもらったアドバイスでした。

(弁護士の考え方も様々なので、全く無視して差し支えない、という方もおられると思います)

相手方の主張書面に対する反論のあと、「第2 申立人の主張」というふうに段落を変えてあなたの主張を書いていきます。

裁判所への提出

主張書面・証拠説明書・証拠が揃ったら、裁判所用と相手方用を2部コピーして、郵送または直接裁判所に提出します。

最後に

ここで解説しているのは、あくまで素人の素人による素人のための主張書面の書き方です。

100の夫婦がいれば100の離婚があります。

事情も人それぞれ。

どんな主張を展開すれば、より良い離婚が出来るのか、確実な答えはありません。

それを助けてくれるのが弁護士です。

裁判所に提出する書面は弁護士に依頼して作ってもらうのが断然楽だし、安心です。

しかし、金銭面や種々の事情によって自力で書こうとしている方もいるでしょう。

そんな方のために、経験者として「私はこんなやり方をしたよ」と解説してみたのがこの記事です。

プロ目線で見ればツッコミ処満載でしょうし、思い込みや間違っているところもあるかもしれません。

そもそも私にとって正解だったことが、あなたにとって正解なのかもわかりません。

それを踏まえて、参考にされるときは自己責任でお願いいたします。

お気づきの点等ございましたら、ご指摘いただけるとありがたいです。

かなり端折っている部分もありますので、別記事で補完していけたら…と思っています。

あなたの離婚があなたにとってより良いものになりますように。

心から願っています。

リンク

書面作成の参考になるテンプレートが見られます。

裁判所|申立て等で使う書式例