こんにちは、ねりきりです。

夏休みが終わり、中学3年生のお子さんの志望校選びがいよいよ本格化する時期ですね。

受験校をどうやって決めればよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、大学生の子を持つ母として、また教育産業で働く一員として、私が子ども達の高校選びで重視したことやぜひ知っておいて欲しいと思うことを書いていきます。

まずは高校の情報を集めよう

これからの季節、各高校で学校説明会やオープンスクールの開催がピークを迎えます。

自分の目で自分の肌で感じることがなによりだと思うので、気になる高校にはお子さん自身にぜひ足を運んでほしいものです。

体験授業や部活の体験会などもあったりします。

中学と高校の違いや学校の雰囲気を体感してくださいね。

「この学校なんか好き」

というふわっとした感覚はなかなか侮れないものですよ。

息子ポテチが部活の体験会に参加したり、娘いちごが友達とオープンスクールや文化祭に出かけていたのもこれからの時期でした。

コロナ禍で今年はどんな風になるのかわかりませんが、目当ての高校で開催されるなら参加されることを強くおススメします。

学校説明会や体験会などは予約が必要なこともあります。

定員がすぐにいっぱいになってしまうこともありますので、各学校のホームページで早めに調べてくださいね。

偏差値ランキングや口コミサイト。ネットでも情報は集められる

都道府県ごとの高校の偏差値ランキングや、口コミサイトも活用して情報を集めましょう。

口コミサイトでは、現役の中学生や保護者の質問に在校生や卒業生が答えてたりするので、高校内部の様子が垣間見えます。(ただしネットの情報にはウソも多く含まれるので、見極めは必要です)

在校生が自分の高校をどう思っているのかが何となく読み取れるし、指定校推薦の情報があったり、受験生へのアドバイスがあったりします。

気になることがあれば、質問を書き込んでみるのもいいですね。

入試当日に受験生が自己採点の結果を言い合ってる履歴があったりして、我が家では過去問をやるときの目安にさせてもらってましたw

親としてはできる限りの情報を集めたいですよね。

高校選びで重視したいこと

子どもの希望

一番大切にして欲しいのはやはりお子さんの希望です。

自分で選んだ高校に進学することで、お子さんのモチベーションアップが期待できます!

高校進学後、勉強や部活で行き詰まったり友人関係に悩んだときに、

「やっぱり自分が行きたい高校に進めば良かった」

と後悔するか、

「自分で選んだ高校だからもう少し頑張ろう」

と前を向けるか。

それが、今後のお子さんの人生に大きな影響を及ぼすかもしれません。

高校は義務教育ではありませんから、やる気をなくして成績を落としたり不登校になれば、落第したり退学になってしまうこともあり得ます

お子さんが高校に求めるものは様々です。

部活だったり、好きな科目を専門的に学べることだったり、留学だったり、可愛い制服だったり…

親にとっては「そんなこと?」と思うような他愛無いことが子どもにとって最大のモチベーションになるかもしれません。

お子さんが自分自身で決めることが何より大切です。

自宅からの距離、通学時間

遠方の高校に進学することになると交通費がかさみますし、通学時間も長くなります。

となると、こんな問題が起こります。

通学のせいで消耗してしまうお子さんもいるかもしれませんしね。

通学時間は、志望校を選ぶ上でなかなか侮れない問題です。

しかし、通学時間を勉強に利用できるのであれば上の図式は当てはまりません。

結局はお子さん次第です。

息子は電車の中が一番暗記がはかどると言って、受験勉強のときは電車で何往復もしてましたw

一度通学と同じ時間帯に高校まで出かけてみて、道のりを確かめてみるのもおススメです。

学力。ただし最も重要なのは「過去問で何点取れるか」です

定期テストの成績が良いから合格できる…と考える方が多いですが、半分正解、半分は間違いです。

たいていの場合、公立高校の入試では内申点と入試当日の得点で合否が決まります。

定期テストで毎回高得点を取っていて、内申の総合点が高ければ合格に一歩近付けます。

しかし、高校入試の当日点は定期テストの点数では測れません。

定期テストは範囲が狭いので実力のない生徒でも点数が取りやすいからです。

内申点を重視しない私立高校の入試ではこの傾向がさらに高くなります。

塾の先生はお子さんが過去問でどれくらい得点できるかを見て、内申点と合わせ、志望校をアドバイスします(塾によるかもですが)。

たまに学校の先生がいう合格確率と塾の先生の意見が食い違うことがありますが、これが原因です。

学校の先生は、生徒が過去問で何点取れるかなんて見てないですからね。

高校入試の範囲は狭いので、最後の最後まで点数を伸ばすことは可能です。

願書を出すギリギリまで努力を続けて、受験校の決定は直前の実力を見据えて…でも大丈夫。

そのためにも志望校の候補は複数ピックアップしておきましょう!

将来の大学受験を見こして高校を選ぼう

子ども自身にハッキリした希望がなく、どこを選んでいいかわからない、という場合は大人の出番です。

子どもの資質を見極めつつ、志望校選びに役立つ情報を教えてあげましょう。

大人の視点として必ず持っておいて欲しいのが長期的な視野です

お子さんが大学進学を目指しているなら、高校は通過点に過ぎません。

高校でどのように勉強してどうやって大学に進むかが重要になってきます。(大学も通過点といえば通過点ですがねw)

将来お子さんがどう生きたいか、どんな職業に就きたいか話合い、そのために何を勉強すればよいか提案したり、一緒に考えられるようにしたいですね。

志望校の進学実績を調べよう

大学受験を見こして高校を選ぶにあたって、必ずチェックして欲しいのが高校の進学実績です。

進学実績を見ると、その高校の卒業生がどのレベルの大学群に進学しているかがわかります。

お子さんの志望大や志望大と同レベルの大学に多数の進学実績がある高校を選びましょう。

東大進学者が0、もしくは数年に1人行くか行かないかという高校では、東大に行くためにかなりの努力が必要になります(でも、不可能ではありませんよ)。

その高校では東大進学が「当たり前」でなくノウハウもない、つまり環境が整っていないからです。

しかし、東大進学者を100人輩出している高校ならば東大に進学できる可能性がグンと高まります。

ノウハウがあるし、その高校では東大進学が「当たり前」な環境が整っているからです。

周囲のほとんどが推薦入学が決まって遊んでいる中で、勉強し続けるのは苦しいものです。

しかし、同じ目標を目指して努力する仲間がいれば、受験期間を乗り切る大きな励みになります。

受験は個人の問題ですが環境はとても大事なものなのです。

偏差値は高いのに進学実績がふるわない高校は、指導力不足かもしれません。

進学実績は高校をはかる見逃せない指標です。

一般入試か推薦入試か。大学の受験方法を考えよう

一般入試で国公立大や難関私大を目指す場合には、上位校に入学した方が目的が叶う可能性が高まります。

上位校では、一般入試に向けた環境が整っていることが多いからです。

指定校推薦で大学進学を目指す場合、まず志望大の推薦枠が高校になければ物理的に無理です。

大学の指定校枠については、高校の説明会や口コミサイトなどでリサーチしたり質問してみるのも良いと思います。

出願条件はたいていの場合、1年生からの評定平均です。

さらに模試や校内テストの結果などが加味されることもあります。

優秀な生徒が集まる上位校である程度の成績をキープするのは難しいと考えられるなら、志望校のレベルを下げる選択をするのもアリかもしれません。

ただし、指定校枠が取れない、その年は志望大の指定校が来なかった、などの理由で一般入試を選択するしかなくなることもあり得ます。

そんな場合には「高校のレベルを下げた選択」が不利になるかもしれません。熟考が必要です

指定校に限らず推薦入試にはAOや公募など色々な種類がありますし、選抜方法も様々です。

お子さんの資質や希望をふまえ、どんな受験方法がよいか、そのためにはどんな高校を選ぶべきか見極めてくださいね。

私がいちごに指定校推薦を勧めた理由、合格までの道のりなどを書いています。

参考にしてくださいね。

私立高校の授業料無償化が始まっています

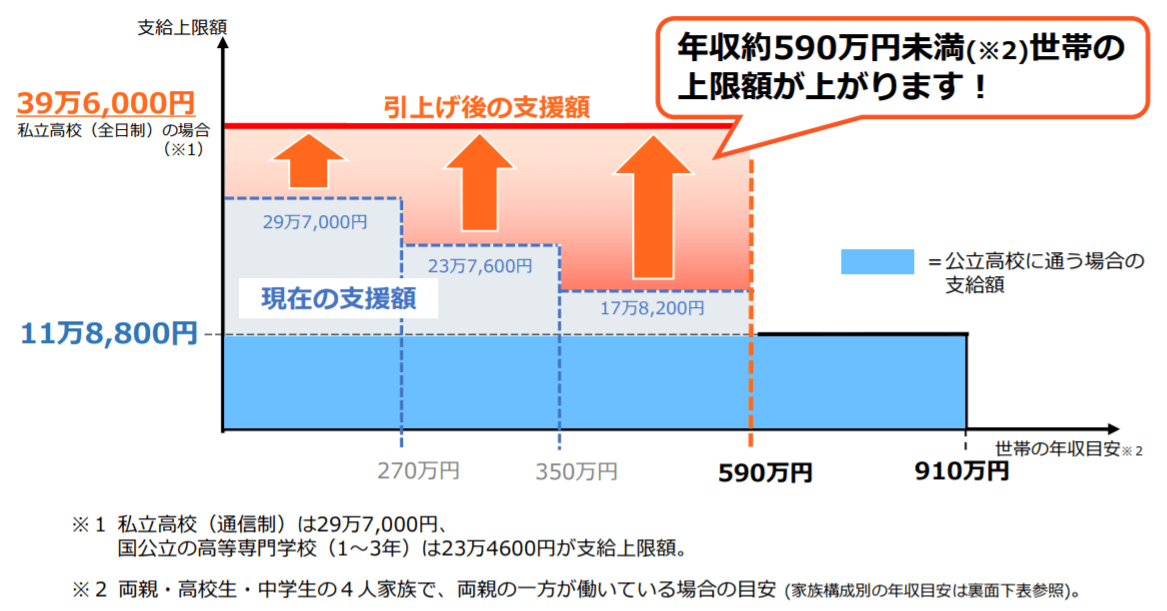

2020年4月から私立高校の授業料無償化が始まったことで、所得が低い家庭でも私立高校を選択できる環境が整ってきました。

最大支給額の39万6,000円は全国の私立高校の授業料の平均額だそうです。

東京や大阪などでは平均額がこれより上回りますが、国にプラスして支援補助金を給付してくれる制度があります。

その他の自治体でも独自の支援を行っているところがありますので、お住まいの地域のホームページなどで調べてくださいね。

まとめ

高校選びで重視すべきことは何よりもお子さんの希望です。

お子さんにも迷いがある場合は以下の指標が役に立つと思います。

- 自宅からの距離、通学時間

- 学力。過去問で何点取れるか

- 将来の大学受験に最適な高校であること

お子さんにアドバイスするためにも情報収集を怠りなく。

- 高校の偏差値

- 口コミサイト

- 進学実績

などで調べてくださいね。

お子さんの家庭学習に。スタディサプリは映像授業やテキストの質がよいのでおススメです。